「文化芸術による地域貢献プロジェクト」報告1

このプロジェクトは,“文化芸術”に興味を持つ京都橘大学の学生を募り,東部文化会館の取り組みや機能について知ってもらい,そして実際に,会館が行うイベントやアウトリーチ(音楽コンサート)の現場に参画する“体験型”の学修です。

そこで見たもの感じたことをベースに“文化芸術”の可能性や“課題”を見つけ,その課題解決の糸口になるような文化芸術の活用方法について,レポートを発表し,共有する,といったプロジェクトです。

第1回 8月23日(木)10:30

【文化会館の取り組み,機能を学修】

『文化会館の取り組み,文化芸術について』

このプロジェクトのタイトルにも使われている,“文化芸術”とは何?という問いかけからスタートしました。

“文化芸術”という言葉はよく耳にしますが,まず学生の皆さんにイメージしていただくために,6つのジャンルに分け例を挙げました。(「文化芸術基本法」に準じたもので,限定的に定義するものではありません。)

●芸術・・・・・・・文学,音楽,美術,写真,演劇,舞踊等

●メディア芸術・・・映画,漫画,アニメーションや、コンピュータを利用した芸術等

●伝統芸能・・・・・雅楽、能楽,歌舞伎、文楽等 [日本古来の伝統的芸能]

●芸能・・・・・・・落語、漫才、歌唱等 [生活に係る文化]

●生活文化・・・・・茶道、華道、食文化等 [国民的娯楽]

●国民娯楽・・・・・囲碁、将棋、レコード等

2017年6月の法律改正で,新たに「食文化」や「まちづくり」等に関する分野の施策についても法律の範囲に加わり,文化芸術の幅が広がっています。

『文化芸術に関する法律について』

次に,文化芸術に関する法律の講義では,「文化財保護法」(1950年)「著作権法」(1970年)や,

「文化芸術振興基本法」(2001年)「芸術,音楽堂等の活性化に関する法律(劇場法)」(2012年),そして「文化芸術基本法」(2017年)に触れました。

また,京都の文化政策を考えるうえで必要なことが示されている「世界文化自由都市宣言」(1978年)も併せて紹介しました。

『ホールのお仕事』

“文化芸術とは” という話のあと,文化会館などのホールでは実際にどのような仕事をしているか,説明が行われました。

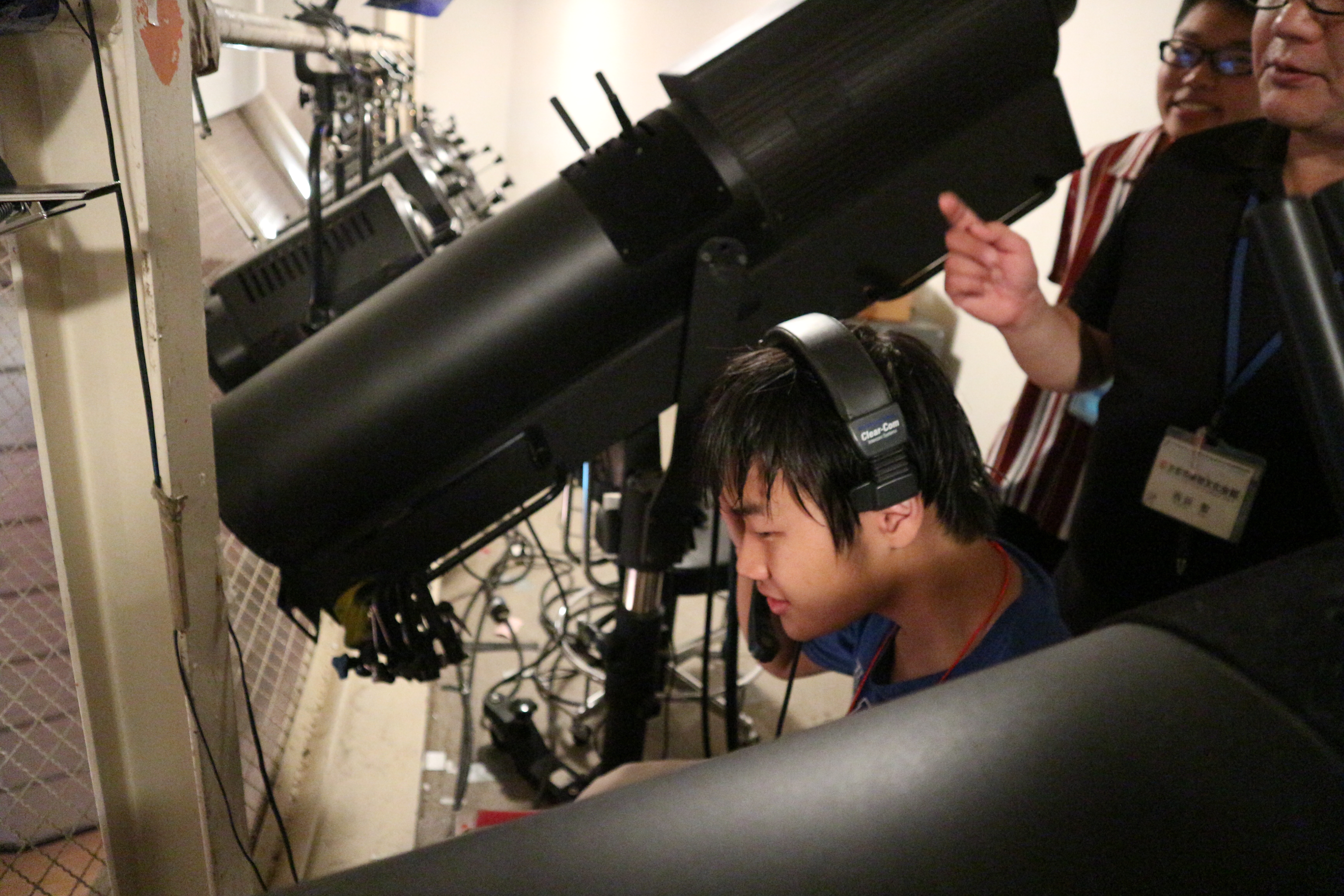

華々しいステージだけでなく,一見地味で目立たない仕事ですが,安全で快適な空間を提供できるよう「建物の維持管理」や「舞台設備の維持管理」,「舞台運営」など,普段お客様が見ることのない,施設をご利用頂くうえで必要な業務を一部紹介しました。

座学の後は,実際にそれらをホールで体感してもらう「舞台技術実践講座」へ続きます!

京都コンサートホール

京都コンサートホール 東部文化会館

東部文化会館 呉竹文化センター

呉竹文化センター 西文化会館ウエスティ

西文化会館ウエスティ 北文化会館

北文化会館 右京ふれあい文化会館

右京ふれあい文化会館 ロームシアター京都

ロームシアター京都 京都市東部文化会館

京都市東部文化会館

トピックス/TOPICS

トピックス/TOPICS 施設のご紹介

施設のご紹介 交通アクセス/ACCESS

交通アクセス/ACCESS 自主事業のご案内

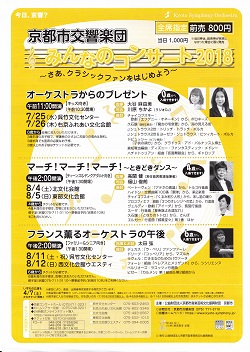

自主事業のご案内 パートナーシップ事業

パートナーシップ事業 施設を利用する

施設を利用する 施設の空き情報

施設の空き情報 資料ダウンロード

資料ダウンロード