「文化芸術による地域貢献プロジェクト」報告1

このプロジェクトは,“文化芸術”に興味を持つ京都橘大学の学生を募り,東部文化会館の取り組みや機能について知ってもらい,そして実際に,会館が行うイベントやアウトリーチ(音楽コンサート)の現場に参画する“体験型”の学修です。

そこで見たもの感じたことをベースに“文化芸術”の可能性や“課題”を見つけ,その課題解決の糸口になるような文化芸術の活用方法について,レポートを発表し,共有する,といったプロジェクトです。

初回9月15日(金)10:30

【文化会館の取り組み,機能を学修】

『文化会館の取り組み,文化芸術について』

まず講義の始めは,“文化芸術”とは?という問いかけからスタートしました。“文化芸術”という言葉は、よく耳にしますが,今回は,まずそれを知ってもらおうと,6つのジャンルに分けて例を挙げました。(限定的に定義するものはありませんが,「文化芸術基本法」に準じた想定とします。)

●芸術・・・・・・・・音楽、美術、舞踊、写真等

●メディア芸術・・・・アニメーションや、コンピューターを利用した芸術等

●伝統芸能・・・・・・雅楽、歌舞伎、文楽等 [日本古来の伝統的芸能]

●芸能・・・・・・・・落語、漫才、歌唱等 [生活に係る文化]

●生活文化・・・・・・茶道、華道、食文化等 [国民的娯楽]

●国民娯楽・・・・・・囲碁、将棋、レコード等

2017年6月の法律改正から新たに「食文化」が明記され,文化芸術の範囲を広げたことは,興味深いことです。

『文化芸術に関する法律について』

次に,文化芸術に関する法律についての講義では,「文化財保護法」(1950年)「図書館法」(1950年)「博物館法」(1951年)「著作権法」(1970年)や「文化芸術振興基本法」(2001年)「芸術,音楽堂等の活性化に関する法律」(2012年)「文化芸術基本法」(2017年),また,これから京都の文化政策を考えるうえで必要なことが示されている「世界文化自由都市宣言」(1978年)の説明がありました。

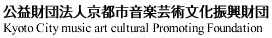

『ホールのお仕事』

そして,“文化芸術” とはという話のあとに,実際に文化会館などのホールでは

どのような仕事をしているかについて説明が行われました。

ホールの仕事は,「建物の維持管理」「舞台設備の維持管理」「舞台運営」など,お客様に施設をご利用頂くうえで必要な様々な業務があります。

京都コンサートホール

京都コンサートホール 東部文化会館

東部文化会館 呉竹文化センター

呉竹文化センター 西文化会館ウエスティ

西文化会館ウエスティ 北文化会館

北文化会館 右京ふれあい文化会館

右京ふれあい文化会館 ロームシアター京都

ロームシアター京都 京都市東部文化会館

京都市東部文化会館

トピックス/TOPICS

トピックス/TOPICS 施設のご紹介

施設のご紹介 交通アクセス/ACCESS

交通アクセス/ACCESS 自主事業のご案内

自主事業のご案内 パートナーシップ事業

パートナーシップ事業 施設を利用する

施設を利用する 施設の空き情報

施設の空き情報 資料ダウンロード

資料ダウンロード

.jpg)