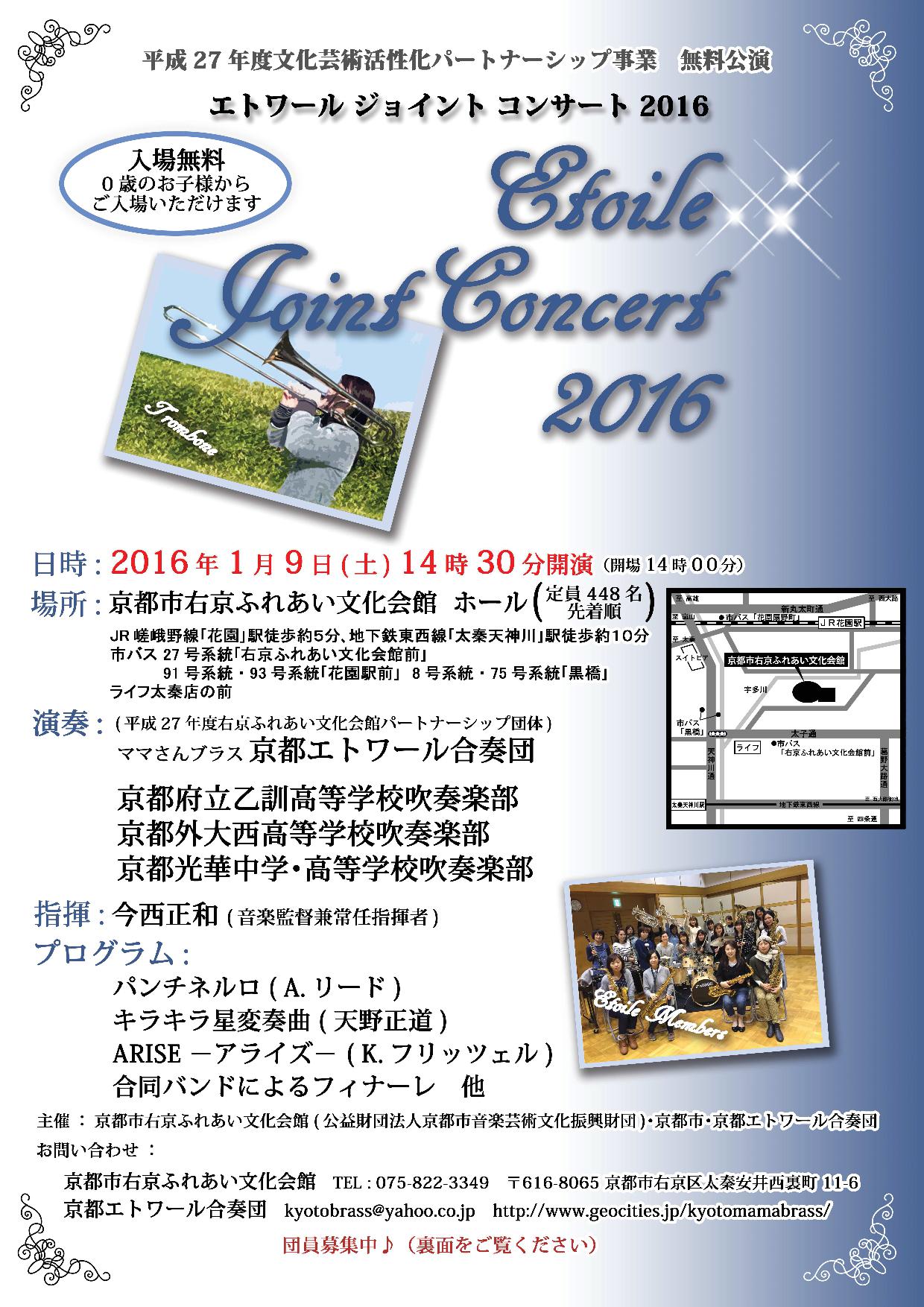

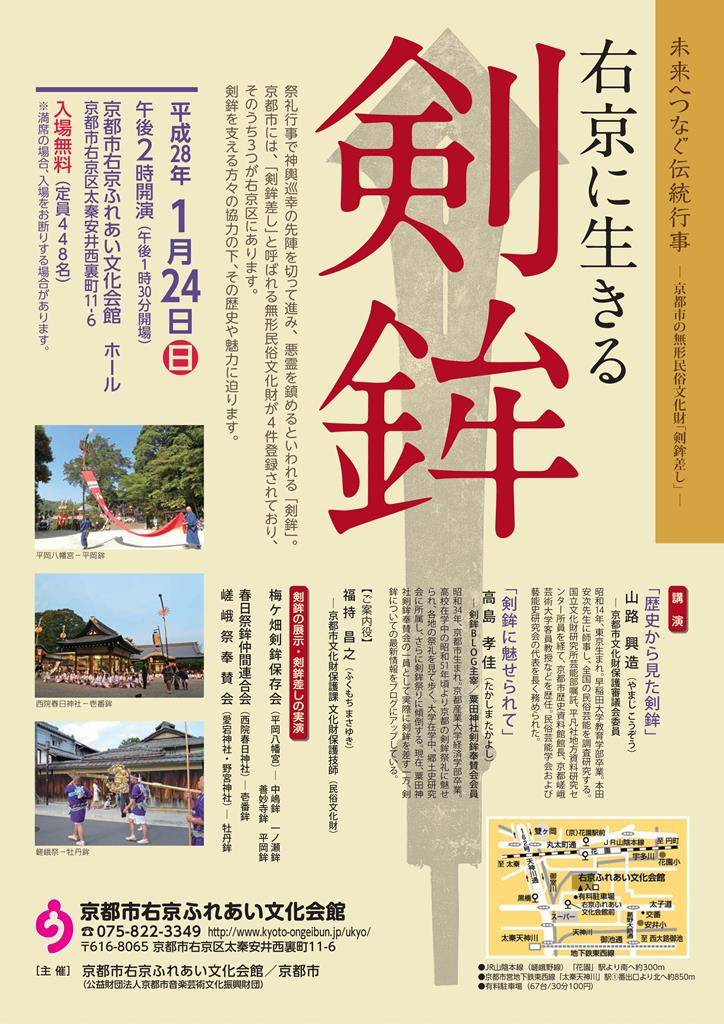

この冬一番の強い寒気団が日本を覆った1/24(日)、「未来へつなぐ伝統行事 ―京都市の無形民俗文化財 剣鉾差し 『右京に生きる剣鉾』」を開催しました。

今回の公演では、通常は初夏・秋それぞれの地域の祭礼に剣鉾を出している梅ケ畑剣鉾保存会(10月)、春日祭鉾仲間連合会(10月)、嵯峨祭奉賛会(5月)のご協力により、合計6基の剣鉾が一堂に集まる、大変貴重な機会となりました。

なんでも、異なる地域の剣鉾が揃うのは昭和63(1988)年の京都国体以来だとか…

実に28年ぶりの快挙!とあって大勢の方がお見えになり、遠くは東京や静岡からもお祭り&剣鉾ファンという方がいらっしゃいました。

また、関係者の皆様の熱心な広報活動により、研究者や他地域の保存会の方々も多数お越しいただき、保存会同士の交流もみられました。

|

|

| 朝早くから保存会の皆様がご準備くださいました |

嵯峨・牡丹鉾の毘沙門天様 |

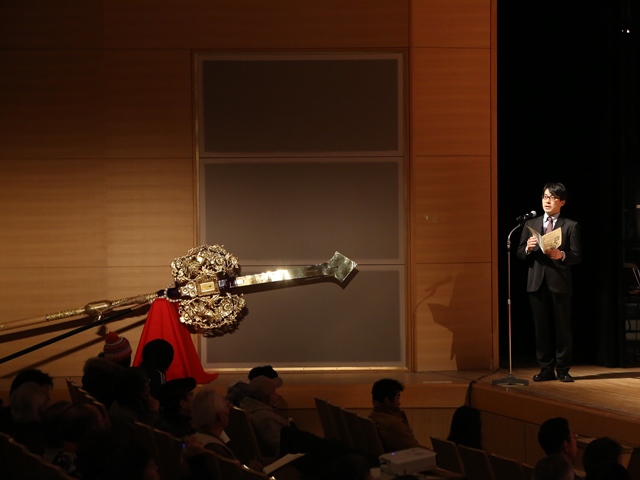

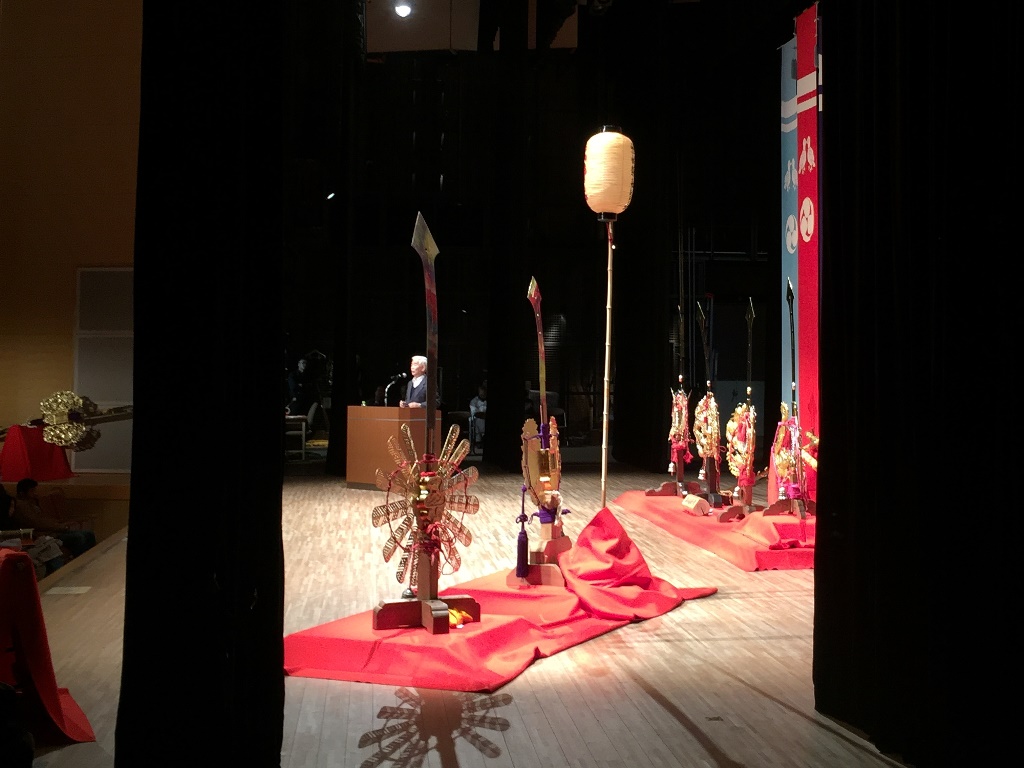

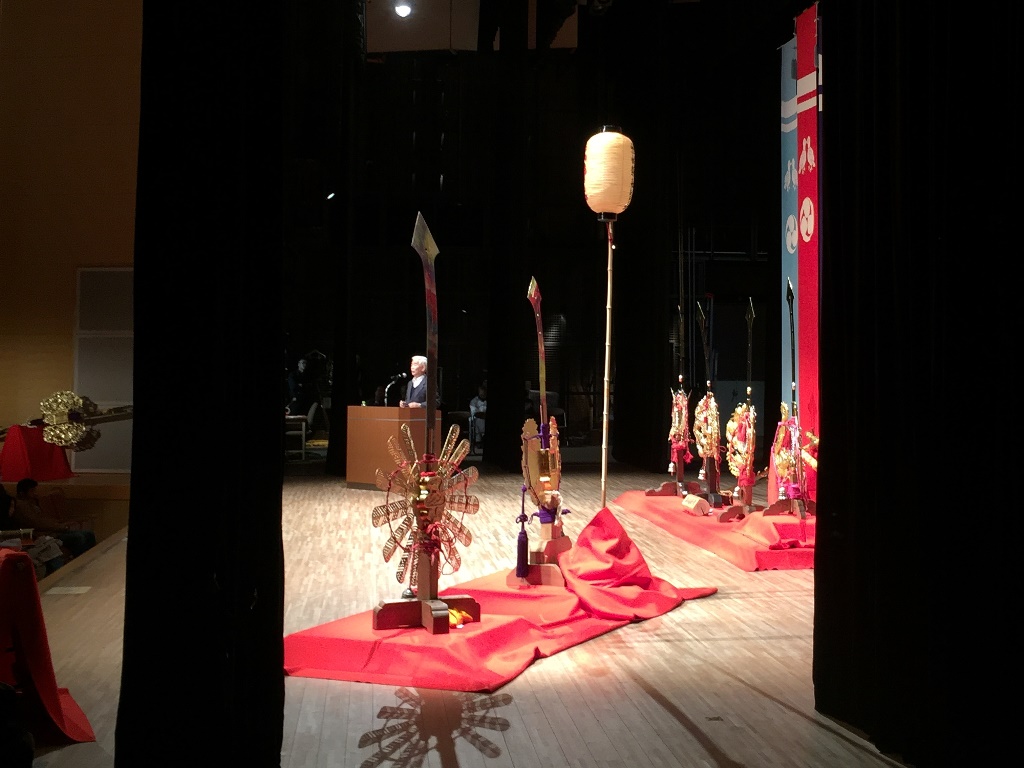

舞台上には合計7基の豪華な造りの剣鉾と、色とりどりの吹き散りが飾られました。

貴重な剣鉾が間近で見れるとあって、客席も通常は中程から後ろが埋まるのに対し、今日は最前列からお客様がご着席されています。

写真撮影もOKということで、皆さん熱心にカメラやスマートフォン、タブレットなどで写真を撮っていらっしゃいました。

|

[平岡八幡宮]

◆梅ケ畑剣鉾保存会

中嶋鉾

一ノ瀬鉾

善妙寺鉾

平岡鉾

|

|

[愛宕神社・野宮神社]

◆嵯峨祭奉賛会

留守鉾(左)

*古くなった剣鉾を練習用に活用

[西院春日神社]

◆春日祭鉾仲間連合会

壱番鉾(右)

|

|

開場してまもなく。

客席は前から埋まり、写真を撮る方がたくさんいらっしゃいました。

大変美しく壮観な眺めです。

|

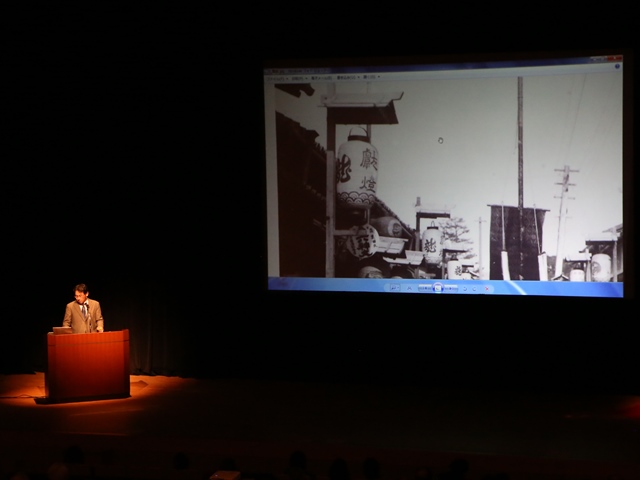

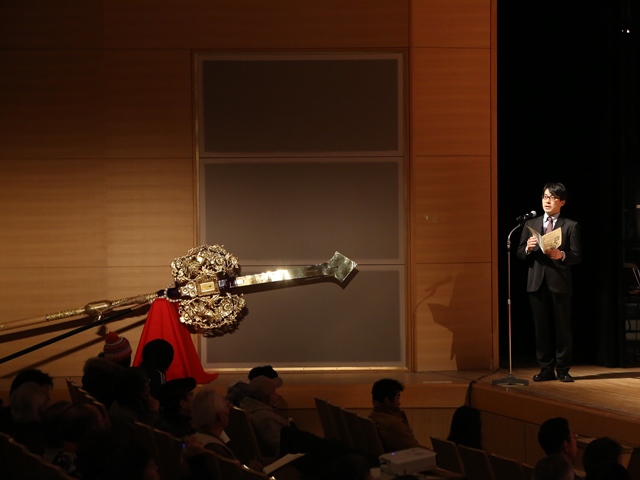

京都市文化財保護課の福持昌之さんの司会進行により、剣鉾の歴史や様子を専門家の方々にご紹介いただきました。

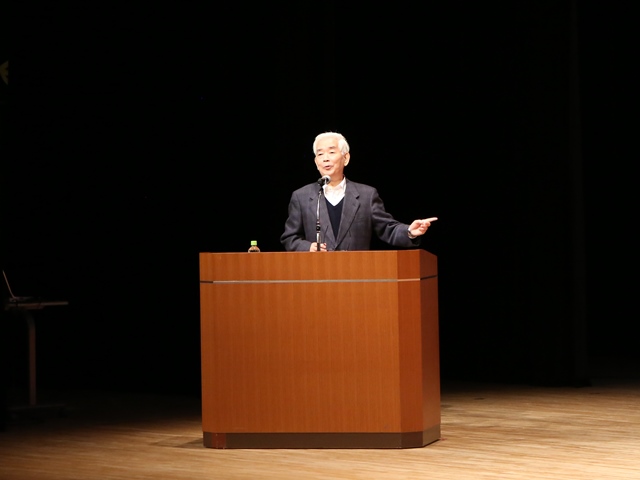

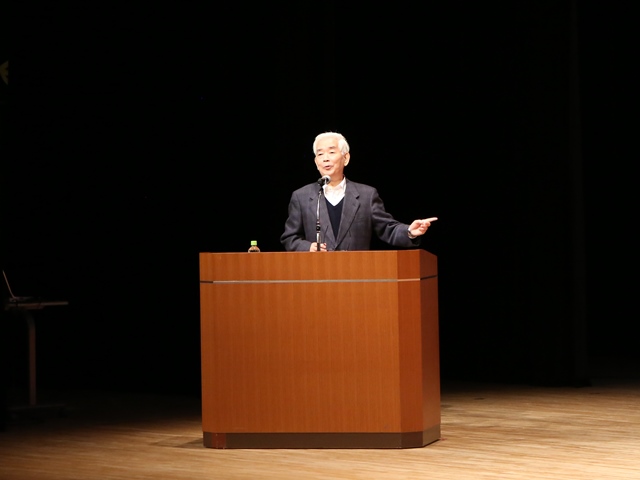

民俗芸能研究の第一人者、山路興造先生からは、剣鉾の歴史をお話いただきました。

剣鉾の起源は定かではありませんが、平安時代の御霊(ごりょう)信仰と結びつき、貞観11(869)年の祇園御霊会の創始の際には、神泉苑(しんせんえん)に66本の鉾を建てたとの記録が残っており、京都市内から遠くは府北部の宮津市、滋賀県まで広がっていったとのことです。

|

|

| 嵯峨祭の牡丹鉾と福持昌之さん |

興味深いお話をしてくださった山路興造先生 |

続いて、剣鉾が好きすぎて「剣鉾ブログ」を主宰し、自らも「剣鉾差し」として粟田神社の保存会に籍をおく高島孝佳さんから、各地の剣鉾の写真や動画をたくさんご披露いただきました。

タイトルの「右京に生きる剣鉾」とあるように、剣鉾はまるで生きているかのようにその時代や事情に合わせてその姿や形を変え、今こうして目の前にあるとお話されました。

滋賀県のとある神社には粟田神社で使われていたお神輿が譲られているのですが、「お神輿だけでは寂しかろう」と古くなった剣鉾もお供としてつけて贈られたというお話には、筆者もグッと感動しました。

|

|

| 高島さんは貴重な映像とともに熱くトーク! |

合計7基の剣鉾が舞台に勢揃い |

来場者からも「剣鉾はもちろん見たことはあるが、歴史やフィールドワークの成果などを交えた話を聞くと、剣鉾の魅力を再確認した」といった声が多く寄せられました。

講演が終わると、皆様お待ちかねの剣鉾差しの実演です。

続きは【公演レポート】後編へ!

(すべての写真はクリックすると拡大します/別ウィンドウ)

京都コンサートホール

京都コンサートホール 東部文化会館

東部文化会館 呉竹文化センター

呉竹文化センター 西文化会館ウエスティ

西文化会館ウエスティ 北文化会館

北文化会館 右京ふれあい文化会館

右京ふれあい文化会館 ロームシアター京都

ロームシアター京都 京都市右京ふれあい文化会館

京都市右京ふれあい文化会館

トピックス/TOPICS

トピックス/TOPICS 施設のご紹介

施設のご紹介 交通アクセス/ACCESS

交通アクセス/ACCESS 自主事業のご案内

自主事業のご案内 パートナーシップ事業

パートナーシップ事業 施設を利用する

施設を利用する 施設の空き情報

施設の空き情報 資料ダウンロード

資料ダウンロード