|

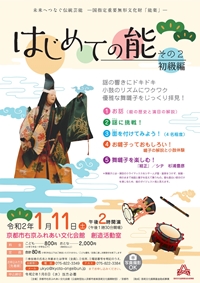

謡の響きにドキドキ 小鼓のリズムにワクワク

優雅な舞囃子をじっくり拝見!

2019年1月に開催した『はじめての能 超入門講座』の第2弾は、囃子方(はやしかた=笛や太鼓を演奏する人たち)を迎え、さらに能の魅力をご紹介します。

2月には右京区唯一の能楽堂、杉浦能舞台を尋ねるミニツアーも開催!

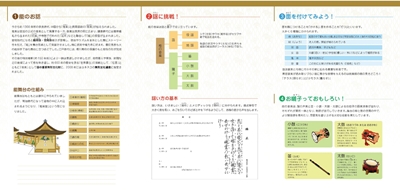

●お話―能の歴史と演目の解説

●謡(うたい)に挑戦!

●面(おもて)をつけてみよう!…4名程度体験します

●お囃子っておもしろい!―囃子の解説と小鼓体験

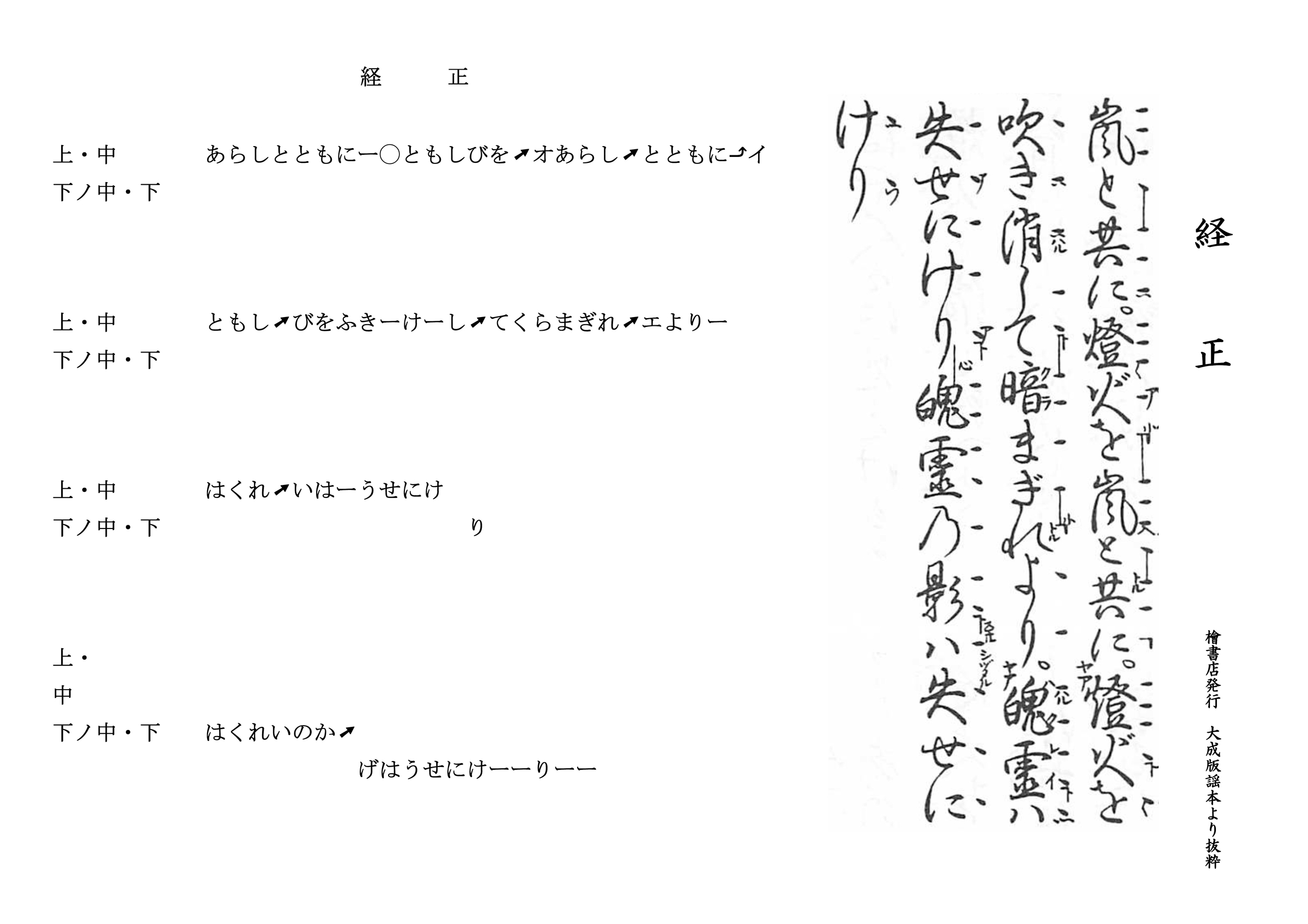

●舞囃子を楽しむ!―『経正(つねまさ)』/シテ:杉浦豊彦

舞囃子とは…演目のクライマックスをシテ一人が面・装束をつけず、紋服・袴のままで地謡と囃子を従えて舞うもの。最も面白い部分だけを演じるため、能のダイジェスト版と言えます。

|

|

★本公演は写真撮影OKです!

ぜひたくさん写真を撮って、お友だちやお知り合いの方にご紹介ください。

SNS等への投稿も大歓迎です!

★前回の『はじめての能 超入門講座』の様子はコチラから!

未来へつなぐ伝統芸能 ―国指定重要無形文化財『能楽』―

はじめての能 その2 初級編

2020年1月11日(土)14:00開演 (13:30開場)

京都市右京ふれあい文化会館 創造活動室

【料金】こども 800円(小学3年〜中学生以下)/おとな 2,000円

※小学生2年生以下入場不可

【定員】合計80名/こども優先

(定員に達し次第受付を終了いたします。)

【お申し込み方法】

★お申込みナシで当日参加もできます。

直接会場(創造活動室)へお越しください。

1. 参加者の氏名と年齢または学年(全員)、2. 住所、3.電話番号を明記のうえ、

会館窓口/電話 075-822-3349/FAX 075-822-3384/

メール ukyo*kyoto-ongeibun.jpまでお申し込みください。

(メールの場合、アドレスの「*」を「@」に変えて入力してください。)

【申込締切】2020年1月8日(水)当方必着

【教えていただく先生方】

|

|

|

|

杉浦豊彦 シテ方 観世流 杉浦能舞台主宰 |

松井美樹 シテ方 観世流 |

|

|

|

|

|

深野貴彦 シテ方 観世流 |

橋本忠樹 シテ方 観世流 |

|

|

|

|

|

森田保美 笛方 森田流 |

林 大和 小鼓方 幸流 |

石井保彦 大鼓方 石井流宗家 |

能舞台見学ツアーもあります!

右京区鳴滝にある「杉浦能舞台」にお邪魔し、総桧(ひのき)造りの舞台と杉浦豊彦さんのパフォーマンスを拝見しましょう!

|

日程:令和2年2月8日(土)14:00〜(所要時間:約30分)

場所:杉浦能舞台(嵐電「鳴滝」駅下車 徒歩2分)

京都市右京区鳴滝瑞穂町1

費用:500円

定員:約20名(先着順)

お申込み方法:会館窓口で直接お申し込みいただくか、電話(075-822-3349)でご予約ください。

受付期間=令和元年12月15日(日)〜令和2年1月31日(金)19:00まで

主催:京都市右京ふれあい文化会館(公益財団法人京都市音楽芸術文化財団)

京都市

助成:芸術文化振興基金助成事業

京都コンサートホール

京都コンサートホール 東部文化会館

東部文化会館 呉竹文化センター

呉竹文化センター 西文化会館ウエスティ

西文化会館ウエスティ 北文化会館

北文化会館 右京ふれあい文化会館

右京ふれあい文化会館 ロームシアター京都

ロームシアター京都 京都市右京ふれあい文化会館

京都市右京ふれあい文化会館

トピックス/TOPICS

トピックス/TOPICS 施設のご紹介

施設のご紹介 交通アクセス/ACCESS

交通アクセス/ACCESS 自主事業のご案内

自主事業のご案内 パートナーシップ事業

パートナーシップ事業 施設を利用する

施設を利用する 施設の空き情報

施設の空き情報 資料ダウンロード

資料ダウンロード

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)