|

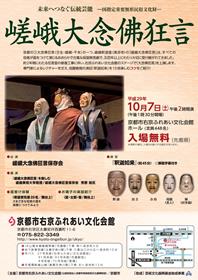

平成29年10月7日(土) 14:00開演/13:30開場

京都市右京ふれあい文化会館 ホール

◆入場無料(定員448名)

※満席の場合、入場をお断りする場合があります。

京都市右京ふれあい文化会館では、地域に受け継がれている伝統芸能・伝統行事にスポットライトを当て、未来への財産として地域の皆さまにご紹介しています。

京都の三大念佛狂言(壬生・嵯峨・千本)の一つ、嵯峨釈迦堂(清凉寺)の「嵯峨大念佛狂言」は、すべての役者が面をつけて演じるおおらかで古風な仮面無言劇で、五百年以上にわたり大切に受け継がれてきました。

抱腹絶倒の人気演目『釈迦如来』を10倍楽しむコツをご紹介します!

|

|

| クリックするとそれぞれ拡大(PDF) | |

出 演

嵯峨大念佛狂言保存会 →ウェブサイト

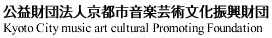

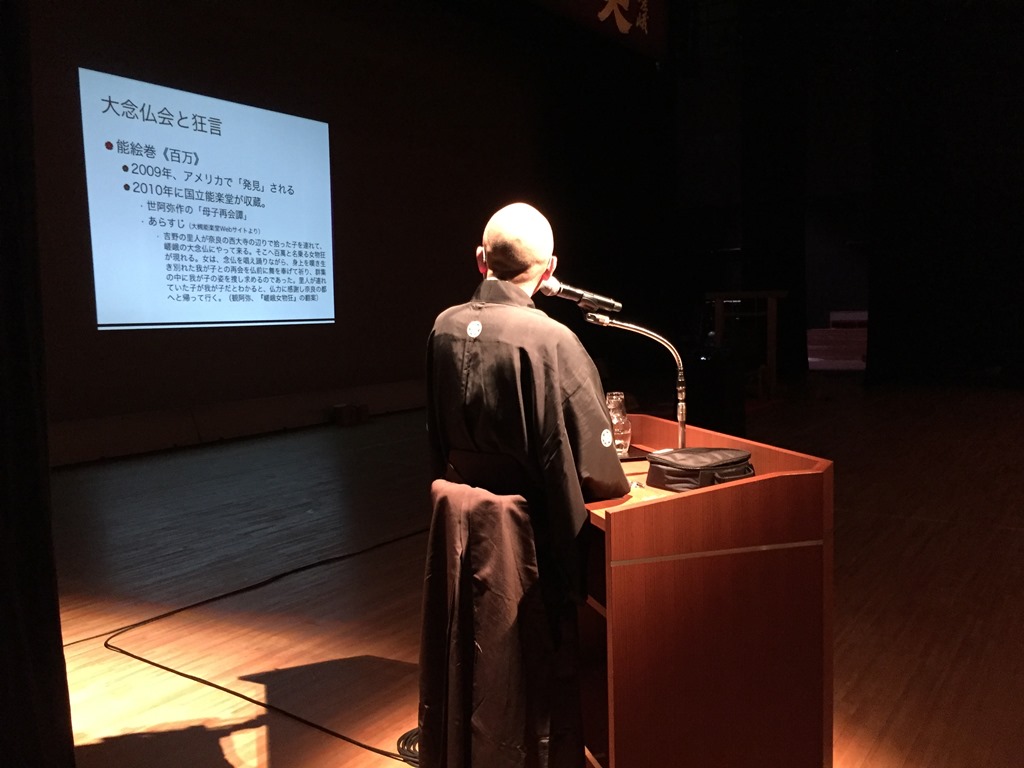

講 演

『嵯峨大念佛狂言を楽しむ』

芳野 明氏(嵯峨美術大学教授/嵯峨大念佛狂言保存会)

演 目

『釈迦如来』(約45分)/解説字幕付き

登場人物:釈迦・寺侍・坊主・母親(美人)・娘(お多福)

坊主と寺侍はお釈迦様を本堂に据え、守りをする。美しい母親とお多福の娘がお釈迦様を拝みに来る。母親がお参りすると、うれしそうに「ガッテン、ガッテン」と動く。次に娘がお参りすると、お釈迦様は後ろを向いてしまう。坊主と寺侍は思案のすえ母親に向きを変えてもらうように頼んだが、お釈迦様と母親は肩を組み帰ってしまう。びっくりした坊主はとっさに自分がお釈迦様になりすます。寺侍が帰ってお釈迦様をお参りすると裏返る。娘に頼み向きを変えてもらおうとするが、お釈迦様(坊主)と娘は肩を組み帰ってしまう。寺侍も(良い思いをしたいと)お釈迦様の代役となるが、誰もお参りがないのでしかたなく帰ってしまう。

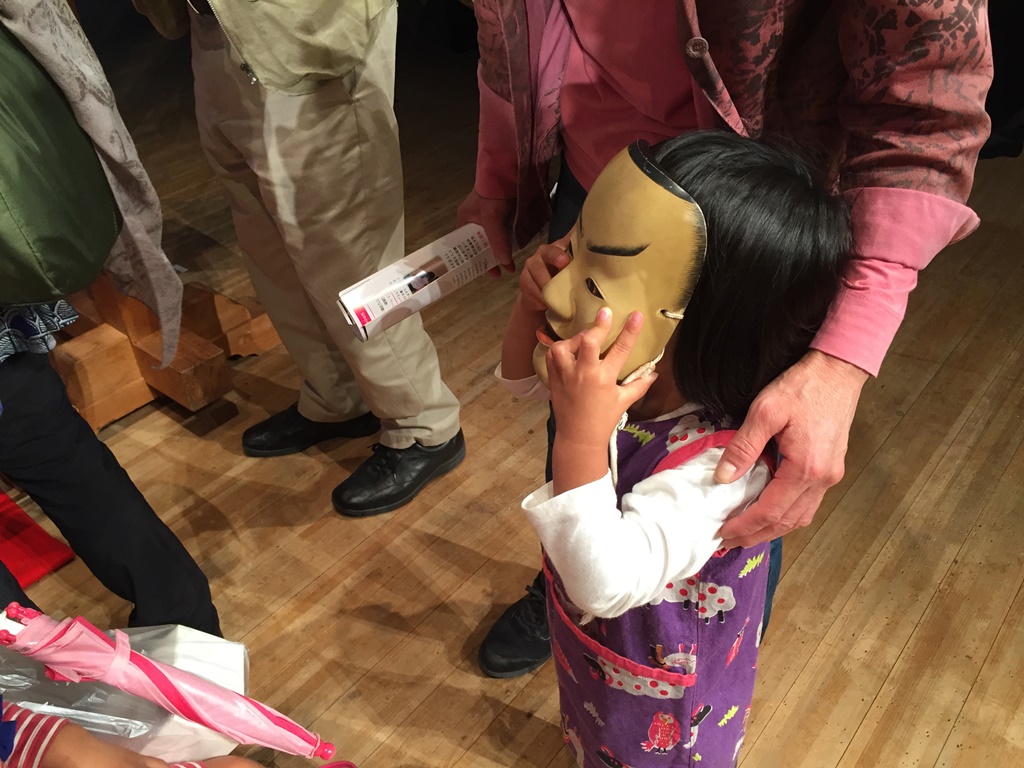

面着け体験 (希望者先着20名/舞台上)

さまざまな役柄の面を実際に着けてみよう!

お囃子の楽器紹介 (舞台上)

お囃子に使われる「鉦」「太鼓」「笛」を間近で見よう

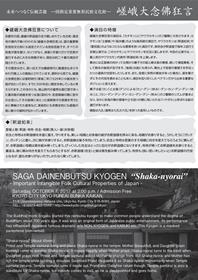

◆嵯峨大念佛狂言について

京都市の西、嵯峨の釈迦堂の名で親しまれている古刹・清凉寺の境内で執り行われる『嵯峨大念佛狂言』は、国の重要無形民俗文化財にも指定されている民俗芸能です。すべての役者が面を着け、セリフがなく、身振り手振りだけで芝居が進行する点に大きな特徴があり、現在は約二十番の演目が残されています。

その歴史は古く、言い伝えでは鎌倉時代に融通念仏をひろめた円覚上人の創始とされています。資料から見ても、嵯峨大念佛狂言には室町時代(享禄二年[1529年])の銘を持つ面が伝わっており、すでに500年近い歴史を有していると考えられます。このほかにも、桃山時代の優秀な面打師であった喜兵衛の刻銘を持つ女面《深井》や、和宮降嫁の際に宮中の女官としてその説得にあたった高野房子の菩提を弔うために奉納された装束など、美術的にも宗教史的にも価値の高い数々の資料が伝わっています。

◆演目の特徴

嵯峨大念佛狂言の演目は、「カタモン」と「ヤワラカモン」の2種類に大別されます。

カタモンは『土蜘蛛』や『船弁慶』のような能系統の演目で、ヤワラカモンは『釈迦如来』や『愛宕詣』のようなコミカルな要素を持った演目です。保存会が釈迦堂で毎年2回行う定期公演では、このカタモンとヤワラカモンを交互に配しますが、今回の公演では、一番人気のヤワラカモン代表作『釈迦如来』を上演します。

舞台には、正面奥の向かって右側から囃子方の鉦と締太鼓の奏者、続いて横笛奏者、そして数名の後見が並びます。「後見」は能にも見られ、舞台上で役者の着替えを手伝ったり小道具の世話をしたりします。また、役者に突然の事故があった場合に、面を着けずにその代役を務めることもあり、演目を知り尽くしたベテランだから出来る重要なポジションと言えます。

囃子は鉦(カン)と太鼓(デン)による「カン・デン・(休み)・デン・カン・デン・デン(休み)」と、「カン・デン・デン・デン・カン・デン・デン・(休み)」の2種類のリズムが基本となり、ほかに妖鬼の類の登場や立ち回りの際に用いられる「ハヤガネ」と呼ばれる鉦の連打があります。

横笛は九孔(通常は七孔か六孔)を持つ大変珍しいものです。

| 主催: | 京都市右京ふれあい文化会館(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団) | |

| 京都市 | ||

| 助成: | 芸術文化振興基金助成事業 | |

京都コンサートホール

京都コンサートホール 東部文化会館

東部文化会館 呉竹文化センター

呉竹文化センター 西文化会館ウエスティ

西文化会館ウエスティ 北文化会館

北文化会館 右京ふれあい文化会館

右京ふれあい文化会館 ロームシアター京都

ロームシアター京都 京都市右京ふれあい文化会館

京都市右京ふれあい文化会館

トピックス/TOPICS

トピックス/TOPICS 施設のご紹介

施設のご紹介 交通アクセス/ACCESS

交通アクセス/ACCESS 自主事業のご案内

自主事業のご案内 パートナーシップ事業

パートナーシップ事業 施設を利用する

施設を利用する 施設の空き情報

施設の空き情報 資料ダウンロード

資料ダウンロード

カーテンコール

カーテンコール